Por Wendy Guerra

Nota del editor: Wendy Guerra es escritora cubanofrancesa y colaboradora de CNN en Español. Sus artículos han aparecido en medios de todo el mundo, como El País, The New York Times, el Miami Herald, El Mundo y La Vanguardia. Entre sus obras literarias más destacadas se encuentran “Ropa interior” (2007), “Nunca fui primera dama” (2008), “Posar desnuda en La Habana” (2010) y “Todos se van” (2014). Su trabajo ha sido publicado en 23 idiomas. Los comentarios expresados en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

Mi generación tuvo que explicarse a sí misma, a sus hijos y nietos, lo incomprensible, las maniobras de Fidel Castro para gobernar Cuba durante 49 años, de 1959 a 2008.

Esta saga, iniciada en la segunda mitad del siglo XX, no termina ahí, porque al enfermar Fidel lo sucedió su hermano Raúl, quien heredó la presidencia de la República de Cuba desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 19 de abril de 2018; luego, permaneció como primer secretario del único partido permitido en la isla, el Partido Comunista de Cuba (PCC), y allí continúo hasta el pasado año 2021. Hoy, parte de esa familia insiste en seguir dictando desde cargos estratégicos por «derecho de consanguinidad». Los Castro establecieron una estructura de represión única, salpicada de aislamiento, falsa independencia, guerra de guerrillas disfrazadas de solidaridad, abuso, exclusión, amnesia, censura, represión y prisioneros políticos. Una receta infalible que, hasta este minuto, dicta las vidas de millones de cubanos, nacidos allí o en el exilio.

En mi país aprendí que, salir irreflexivamente de un dictador a otro no garantiza la salvación de un pueblo, que participar en un simulacro de elecciones no significa ejercer libremente tu derecho al voto. Aprendí que no siempre las simpatías simbólicas son legítimas, sino ilusiones sembradas a partir de la fotogenia política, y que no hay dictador que resista un archivo de 60 años, pues, lo que se dijo hoy, mañana será contradicho, prohibido y hasta condenado.

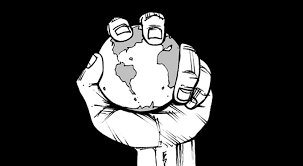

Los cubanos vivimos entre lo prohibido y lo obligatorio, y no somos los únicos. A lo largo de la historia ha prevalecido el peligro de un poder más allá de sus límites: dictadores que se las ingenian para perpetuarse cambiando las leyes de un país, hablando en nombre de su pueblo con amagos, votaciones falsas, o simplemente sin ellas.

La aparición de un dictador con características psicológicas tan particulares no es cosa de un día. Se necesita un ser carismático, dispuesto a todo, con mano dura, que se escuche a sí mismo, que logre identificar un enemigo creíble, real o fantasmagórico, que actúe con el amparo de ciertas potencias foráneas. Para mantener viva su puesta en escena, se necesita un libreto que incluya el miedo, la falta de información y ciertas características económico-geográficas favorables a la reclusión.

El poder resulta adictivo, y el placer de un hombre perpetuado en la cumbre puede costar muy caro a sus contemporáneos. Por ello, el partido, el gabinete, sus médicos, colaboradores o simplemente quienes acompañan a un líder, deberán estar muy atentos a sus reacciones, excesos, así como a sus posibles patologías o trastornos, tales como el síndrome de Hubris, descrito por el científico David Owen como ese acto en el cual un personaje poderoso se comporta con soberbia, arrogancia y una exagerada autoconfianza que lo lleva al límite de despreciar a las otras personas y actuar contra el sentido común. Es muy fácil sacar provecho económico del ensimismamiento, el narcisismo y la necesidad de un ser obcecado por su jerarquía, alimentar las ansias de un delirante que, de a poco, va perdiendo el sentido del tiempo y los motivos por los que fue “el elegido”. Es común ver como los dictadores van aferrándose a fundamentalismos, independentismos, simbolismos históricos y razones religiosas o ideológicas desproporcionadas.

En un aeródromo secreto de Europa del Este, un esfuerzo multinacional para enviar armas a Ucrania avanza a gran velocidad

Un presidente o primer ministro no es un ser divino, se trata de un servidor púbico y eso nunca debe perderse de vista, porque es en ese momento cuando la correlación de fuerzas cambia dramáticamente. Primero lo sufre el pueblo, luego sus vecinos y finalmente, la humanidad. Nombres como Daniel Ortega, Kim Il-sung, Chiang Kai-shek, Jalifa bin Salman Al Jalifa, Yumjaagiyn Tsedenbal, Moammar Gadhafi, Francisco Franco, Porfirio Díaz, Iósif Stalin, Saddam Hussein, Yahya Jammeh, entre muchos otros han escrito páginas deplorables en la historia de sus países y de paso, salpicado al mundo con sus nefastas acciones. Ese es también el caso de Vladimir Putin, quien posee los ingredientes perfectos para que, en la peor de las narrativas, su mandato termine con una espada de Damocles sobre nuestras cabezas: la cercana posibilidad de una guerra nuclear.

Hagamos un poco de historia. Tras la renuncia de Boris Yeltsin, Vladimir Putin, antes director del Servicio Federal de Seguridad (FSB) –sucesor del KGB– y secretario del Consejo de Seguridad, se convierte en el nuevo presidente de Rusia el 31 de diciembre de 1999. Su primera etapa abarca de 2000 a 2004, pero fue reelegido para un segundo mandato, de 2004 a 2008. Como la Constitución rusa de 1993 rezaba que un presidente solo puede ser reelegido dos veces consecutivas, en diciembre de 2007 Putin designa a Dmitri Medvédev como su sucesor, quien ganó las elecciones nacionales en 2008, nombrando primer ministro a Vladimir Putin, a quien algún resorte psicológico le hizo pensar que Rusia necesitaba con urgencia “el concurso de sus modestos esfuerzos”, y tras el breve paso de Dmitri Medvédev de 2008 a 2012, se presentó a las siguientes elecciones y ganó en medio de denuncias de fraude electoral. En 2014, arreció el conflicto con Ucrania cuando Putin envió tropas a Crimea y dos semanas después Rusia había anexado el territorio que hasta ese entonces era una región autónoma. El 18 de marzo de 2018, con el 76,7% de los votos, Putin vuelve a ser elegido presidente de Rusia para el período que finaliza en 2024. En 2021 se aseguró de que pueda seguir gobernando más allá de esa fecha, pues aprobó una ley que le permitirá postularse para dos mandatos más.

El poder después del poder parece ser infinito, y no todos los líderes se conforman con cuatro, seis u ocho años en el estrado. Es evidente que esta perpetuidad nos perjudica a todos, pues acentúa los defectos humanos, corrompe y ciega, compulsa expansiones absurdas, guerras inútiles que conducen a finales insospechados. Ante este síndrome de perpetuidad y antes de colaborar, apoyar o pasar indiferentes ante el poder destructivo e infinito de estos personajes que asaltan la historia, debemos preguntarnos seriamente: ¿reyes o presidentes?

Wendy Guerra